6 мая 1868 г. в царской семье произошло радостное событие: у императора Александра II появился первый внук! Палили пушки, гремели салюты, сыпались высочайшие милости. Отцом новорожденного был цесаревич (наследник престола) Александр Александрович, будущий император Александр III, матерью - великая княгиня и цесаревна Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмара. Младенца нарекли Николаем. Ему суждено было стать восемнадцатым и последним императором из династии Романовых. На всю жизнь его мать запомнила пророчество, услышанное ею в то время, когда она ожидала своего первенца. Рассказывали, что старушка - ясновидящая предсказала ей: "Будет твой сын царить, все будет на гору взбираться, чтобы богатство и большую честь заиметь. Только на самую гору не взберется - от руки мужицкой падёт".

Маленький Ники был здоровым и озорным ребенком, так что членам императорской семьи иногда приходилось драть за уши расшалившегося наследника. Вместе со своими братьями Георгием и Михаилом и сестрами Ольгой и Ксенией он рос в строгой, почти спартанской обстановке. Отец наказывал наставникам: "Учите хорошенько, послаблений не делайте, спрашивайте по всей строгости, не поощряйте лень в особенности... Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся - пожалуйста. Но доказчику - первый кнут".

К роли правителя Николая готовили с малолетства. Он получил разностороннее образование у лучших педагогов и специалистов своего времени. Будущий император прошел восьмилетний общеобразовательный курс на основе программы классической гимназии, затем - пятилетний курс высшего образования юридического факультета Петербургского университета и Академии Генштаба. Николай был чрезвычайно усидчив и получил фундаментальные знания по политэкономии, юриспруденции и военным наукам. Его обучали также верховой езде, фехтованию, рисованию, музыке. Он отлично владел французским, английским, немецким языками (датский знал хуже), очень грамотно писал по-русски. Был страстным любителем книг и спустя годы удивлял собеседников широтой своих познаний в области литературы, истории и археологии. С ранних лет Николай испытывал большой интерес к военному делу и был, что называется, прирожденным офицером. Его военная карьера началась в семилетнем возрасте, когда отец зачислил наследника в Лейб-гвардии Волынский полк и присвоил ему воинское звание прапорщика. Позднее он служил в Лейб-гвардии Преображенском полку - самом престижном подразделении Императорской гвардии. Получив в 1892 г. звание полковника, Николай Александрович оставался в этом чине до конца своих дней.

С 20-летнего возраста Николай должен был присутствовать на заседаниях Государственного совета и Комитета министров. И хотя эти посещения высших государственных органов особого удовольствия ему не доставляли, они существенно расширял и кругозор будущего монарха. Зато он принял близко к сердцу свое назначение в 1893 г. председателем Комитета Сибирской железной дороги, ведавшего строительством самой протяженной в мире железнодорожной магистрали. Николай быстро вошел в курс дела и довольно успешно справлялся со своей ролью.

"Наследник цесаревич очень увлекся этим начинанием... - писал в своих мемуарах С. Ю. Витте, бывший тогда министром путей сообщения, - что, впрочем, нисколько неудивительно, так как император Николай II - человек, несомненно, очень быстрого ума и быстрых способностей; он вообще все быстро схватывает и все быстро понимает". Цесаревичем Николай стал в 1881 г., когда его отец взошел на престол под именем Александра III. Это произошло при трагических обстоятельствах. 13-летний Ники видел, как умирал его дед-реформатор Александр II, искалеченный бомбой террориста. Дважды Николай сам был на волосок от гибели. В первый раз - в 1888 г., когда у станции Борки под тяжестью царского поезда разошлись рельсы, и вагоны рухнули под откос. Тогда венценосная семья уцелела лишь чудом. В другой раз смертельная опасность подстерегала цесаревича во время кругосветного путешествия, предпринятого им по желанию отца в 1890-1891 гг. Посетив Грецию, Египет, Индию, Китай и другие страны, Николай в сопровождении родственников и свиты прибыл в Японию.

Здесь, в городе Отцу, 29 апреля он неожиданно для всех подвергся нападению душевнобольного полицейского, пытавшегося зарубить его саблей. Но и на этот раз все обошлось: сабля лишь задела голову цесаревича, не причинив ему серьезного вреда. В письме к матери Николай так описывал это событие: "Выехали в джен-рикшах и повернули в узкую улицу с толпами по обеим сторонам. В это время я получил сильный удар по правой стороне головы, над ухом. Повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей... Я только крикнул: "Что, что тебе?". И выпрыгнул через джен-рикшу на мостовую". Сопровождавшие цесаревича военные зарубили покушавшегося полицейского шашками. Поэт Аполлон Майков посвятил этому происшествию стихотворение, в котором были такие строки:

Царственный юноша, дважды спасенный!

Явлен двукраты Руси умилённой

Божия Промысла щит над Тобой!

Казалось, провидение дважды избавило будущего императора от гибели лишь для того, чтобы через 20 лет передать вместе со всей семьёй в руки цареубийц.

Начало правления

20 октября 1894 г. в Ливадии (Крым) скончался Александр III, страдавший ироническим заболеванием почек. Его смерть была глубоким потрясением для 26-летнего цесаревича, ставшего теперь императором Николаем П. И дело было не только в том, что сын потерял горячо любимого отца. Позднее Николай II признавался, что сама мысль о грядущей царской ноше, тяжелой и неизбежной, приводила его в ужас. "Для меня худшее случилось, именно то, что я так боялся век жизнь", - записал он в своим дневнике. Даже через три года после воцарения он говорил матери, что только "святой пример отца" не дает ему "падать духом, когда приходят иногда минуты отчаяния". Незадолго до смерти, понимая, что дни его сочтены, Александр III решил ускорить брак цесаревича: ведь по традиции новый император должен быть женат. В Ливадию была срочно вызвана невеста Николая - немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, внучка английской королевы Виктории. Она получила благословение от умирающего царя, а 21 октября в маленькой ливадииской церкви была миропомазана, став православной великой княгиней Александрой Федоровной.

Через неделю после похорон Александра III состоялся скромный обряд бракосочетания Николая II и Александры Федоровны. Это произошло 14 ноября, в день рождения матери царя, императрицы Марии Федоровны, когда православная традиция позволяла ослабить строгий траур. Николай II ждал этого брака несколько лет, и теперь великое горе в его жизни соединилось с великой радостью. В письме к брату Георгию он писал: "Я не могу достаточно благодарить Бога за то сокровище, которое Он послал мне в виде жены. Я неизмеримо счастлив с моей душкой Аликс... Но за то Господь дал мне нести и тяжелый крест...".

Восшествие на престол нового государя всколыхнуло в обществе целую волну надежд на либерализацию жизни страны. 17 января 1395 г. Николай принял в Аничковом дворце депутацию дворянства, деятелей земств и городов. Император сильно волновался, его голос дрожал, он то и дело заглядывал в папку с текстом речи. Но слова, прозвучавшие в зале, были далеки от неуверенности: "Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть же все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия также твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель". От волнения Николай не справился с голосом и последнюю фразу произнес очень громко, переходя на крик. Императрица Александра Федоровна еще плохо понимала по-русски и, встревожившись, спросила у стоявших рядом великих княжон: "Что он сказал?". "Он им объясняет, что они все идиоты", - невозмутимо ответила ей одна из августейших родственниц. В обществе очень быстро стало известно о происшествии, рассказывали, что в настоящем тексте речи было написано "беспочвенные мечтания", но царь не смог толком прочитать слова. Говорили также, что предводитель дворянства Тверской губернии Уткин, испугавшись крика Николая, выронил из рук золотой поднос с хлебом-соль". Это сочли дурным предзнаменованием для грядущего царствования. Через четыре месяца в Москве состоялись пышные коронационные торжества. 14 мая 1896 г. в Успенском соборе Кремля Николай II и его супруга венчались на царство.

В эти праздничные майские дни и случилось первое большое несчастье в истории последнего царствования. Оно получило название - "Ходынки". В ночь на 18 мая на Ходынском поле, где обычно проходили учения войск Московского гарнизона, собралось не менее полумиллиона человек. Ожидали массовой раздачи царских подарков, которые представлялись необычайно богатыми. Прошел слух, что будут раздавать и деньги. На самом же деле "коронационный подарок" состоял из памятной кружки, большого пряника, колбасы и сайки. На рассвете произошла грандиозная давка, которую очевидцы потом назовут "светопреставлением". В результате погибли 1282 человека и несколько сот были ранены.

Это событие потрясло царя. Многие советовали ему отказаться от поездки на бал, который в тот вечер давал французский посол граф Монтебелло. Но царь знал, что этот прием должен был продемонстрировать крепость политического союза между Россией и Францией. Нанести обиду французским союзникам он не захотел. И хотя венценосные супруги пробыли на балу недолго, общественное мнение не простило им этого шага. На следующий день царь и царица присутствовали на панихиде по погибшим, посетили Старо-Екатерининскую больницу, где находились раненые. Государь распорядился выдать по 1000 рублей на каждую семью погибших, учредить особый приют для осиротевших детей, а все расходы на похороны принять на его счет. Но в народе уже называли царя равнодушным, бессердечным человеком. В нелегальной революционной прессе Николай II получил прозвище -Царя Ходынского".

Григорий Распутин

1 ноября 1905 г. император Николай II записал в своем дневнике: "Познакомились с человеком Божиим - Григорием из Тобольской губернии". В тот день Николай II еще не знал, что с именем этого человека 12 лет спустя многие будут связывать падение российского самодержавия, что присутствие этого человека при дворе станет свидетельством политической и моральной деградации царской власти.

Григорий Ефимович Распутин родился в 1864 или 1865 г. (точная дата неизвестна) в селе Покровском Тобольской губернии. Происходил он из крестьянской семьи среднего достатка. Казалось, ему была уготована обычная судьба крестьянина из глухой деревни. Распутин рано, в 15 лет, начал пить. После женитьбы в 20-летнем возрасте его пьянство только усилилось. Тогда же Распутин начал воровать, за что неоднократно был бит односельчанами. А когда в Покровском волостном суде против него было возбуждено уголовное дело, Григорий, не дожидаясь развязки, отправился в Пермскую губернию в Верхотурский монастырь. С этого трехмесячного паломничества начался новый период жизни Распутина. Вернулся он домой сильно изменившимся: прекратил пить и курить, перестал есть мясо. В течение нескольких лет Распутин, забыв о семье и хозяйстве, посетил много монастырей, добравшись даже до священной греческой горы Афон. В родном селе Распутин начал проповедовать в обустроенной им молельне. Новоявленный "старец учил своих прихожан нравственному освобождению и исцелению души через совершение греха прелюбодейства: не согрешишь - не покаешься, не покаешься - не спасешься. Такие "богослужения" оканчивались, как правило, откровенными оргиями.

Слава нового проповедника росла и крепла, и он охотно пользовался благами своей известности. В 1904 г. он попал в Петербург, был введен епископом Феофаном Ямбургским в аристократические салоны, где с успехом продолжил свои проповеди. Семена распутинщины попали в благодатную почву. Российская столица пребывала в те годы в жестоком нравственном кризисе. Массовым стало увлечение потусторонним миром, чрезвычайного размаха достигла половая распущенность. За очень короткий срок Распутин приобрел много поклонниц, начиная от знатных дам и девиц и заканчивая заурядными проститутками.

Многие из них находили в "общении" с Распутиным выход для своих эмоций, другие пытались решить с его помощью денежные проблемы. Но были и те, кто верил в святость "старца". Именно благодаря таким своим поклонницам Распутин и оказался при дворе императора.

Распутин был далеко не первым в ряду "пророков", "праведников", "провидцев" и прочих проходимцев, в различное время появлявшихся в окружении Николая П. Еще до него в царскую семью были вхожи предсказатели Папюс и Филипп, различные юродивые и прочие темные личности.

Почему же царская чета позволяла себе общение с такими людьми? Подобные настроения были присущи императрице, еще с детских лет интересовавшейся всем необычным и загадочным. С течением времени эта черта характера еще более укрепилась в ней. Частые роды, напряженное ожидание появления на свет наследника престола мужского пола, а затем тяжелая его болезнь довели Александру Федоровну до религиозной экзальтации. Постоянный страх за жизнь больного гемофилией (несвертываемостью крови) сына заставлял ее искать защиты в религии и даже обращаться к откровенным шарлатанам.

Именно на этих чувствах императрицы умело сыграл Распутин. Недюжинные гипнотические способности Распутина помогли ему укрепиться при дворе прежде всего как целителю. Ему не раз удавалось "заговаривать" - кровь наследнику, облегчать мигрень у императрицы. Очень скоро Распутин внушил Александре Федоровне, а через нее и Николаю II, что, пока он находится при дворе, с императорской семьёй не произойдет ничего плохого. Более того в первые годы своего общения с Распутиным царь и царица не стеснялись предлагать своим приближенным воспользоваться целительскими услугами "старца". Известен случай, когда П. А. Столыпин через несколько дней после взрыва на Аптекарском острове обнаружил Распутина, молящегося у постели его тяжелораненой дочери. Пригласить Распутина супруге Столыпина порекомендовала сама императрица.

Укрепиться при дворе Распутин смог во многом благодаря А. А. Вырубовой, фрейлине императрицы и ее ближайшей подруге. На даче Вырубовой, расположенной недалеко от Царскосельского Александровского дворца, императрица и Николай II встречались с Распутиным. Преданнейшая поклонница Распутина, Вырубова служила своего рода связующим звеном между ним и царской семьёй. Близость Распутина к императорской семье достаточно быстро стала достоянием гласности, чем тонко воспользовался "старец". Распутин отказывался принимать какие-либо деньги от царя и царицы. Эту "потерю" он с лихвой восполнял в великосветских салонах, где принимал подношения от искавших близости к царю аристократов, отстаивавших свои интересы банкиров и промышленников и других алчущих покровительства верховной власти. По высочайшему указанию Департамент полиции приставил к Распутину охрану. Однако, начиная с 1907 г., когда "старец" стал больше чем "проповедником" и "целителем", за ним было установлено наружное наблюдение - слежка. Дневники наблюдений филеров беспристрастно фиксировали времяпровождение Распутина: кутежи в ресторанах, хождения в баню в компании женщин, поездки к цыганам и т. п. С 1910 г. в газетах стали появляться сообщения о разгульном поведении Распутина. Скандальная известность "старца" приобрела угрожающие размеры, компрометируя царскую семью.

В начале 1911 г. П. А. Столыпин и обер-прокурор Святейшего Синода С. М. Лукьянов представили Николаю II подробный доклад, развенчивавший святость "старца" и живописующий на основе документов его похождения. Реакция царя была весьма резкой, но, получив помощь со стороны императрицы, Распутин не только уцелел, но и еще более укрепился в своем положении. Впервые "друг" (так называла Распутина Александра Федоровна) оказал непосредственное влияние на назначение государственного деятеля: противник "старца" Лукьянов был отставлен, а на его место был назначен Б. К. Саблер, лояльно относившийся к Распутину. В марте 1912 г. атаку на Распутина начал председатель Государственной думы М. В. Родзянко. Побеседовав предварительно с матерью Николая II Марией Федоровной, он с документами в руках на аудиенции у императора нарисовал страшную картину развратности царского приближенного и подчеркнул огромную роль, которую тот сыграл в потере верховной властью своей репутации. Но ни увещевания Родзянко, ни последовавшие за тем разговоры царя с матерью, его дядей великим князем Николаем Михайловичем, считавшегося в императорской семье хранителем традиций, ни усилия сестры императрицы великой княгини Елизаветы Федоровны не поколебали позиций "старца". Именно к этому времени относится фраза Николая II: "Лучше один Распутин, чем десять скандалов в день". Искренне любящий жену, Николай уже не мог противиться ее влиянию и по отношению к Распутину неизменно принимал сторону императрицы. В третий раз положение Распутина при дворе было поколеблено в июне - августе 1915 г. после шумного кутежа в московском ресторане "Яр", где, изрядно выпив, "святой старец" стал громогласно похваляться своими подвигами, сообщая скабрезные подробности о своих многочисленных поклонницах, не упуская при этом и царскую семью. Как доносили потом товарищу министра внутренних дел В. Ф. Джунковскому, "поведение Распутина приняло совершенно безобразный характер какой-то половой психопатии...". Именно об этом скандале доложил подробно Джунковский Николаю П. Император был крайне раздражен поведением "друга", соглашался с просьбами генерала выслать "старца" на родину, но... через несколько дней написал министру внутренних дел: "Настаиваю на немедленном отчислении генерала Джунковского".

Это была последняя серьезная угроза положению Распутина при дворе. Начиная с этого времени и вплоть до декабря 1916 г. влияние Распутина достигает своего апогея. До сего момента Распутина интересовали только церковные дела. Случай же с Джунковским показал, что опасными для "святости" царского "лампадника" могут быть и гражданские власти. Отныне Распутин стремится контролировать официальное правительство, и в первую очередь ключевые посты министров внутренних дел и юстиции.

Первой жертвой Распутина стал верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Когда-то именно жена князя при его непосредственном участии ввела Распутина во дворец. Освоившись в царских покоях, Распутин сумел испортить отношения царя и великого князя, сделавшись злейшим врагом последнего. После начала войны, когда пользовавшийся популярностью в войсках Николай Николаевич был назначен верховным главнокомандующим, Распутин вознамерился посетить Ставку верховного в Барановичах. В ответ же он получил лаконичную телеграмму: "Приезжай - повешу!". Более того, летом 1915 г. Распутин оказался "на раскаленной сковороде", когда по прямому совету великого князя Николай II уволил четырех наиболее реакционных министров, в том числе и Саблера, место которого занял ярый и открытый враг Распутина А. Д. Самарин - московский губернский предводитель дворянства.

Распутин сумел внушить императрице, что пребывание Николая Николаевича во главе армии грозит царю переворотом, после которого трон перейдет к уважаемому у военных великому князю. Кончилось тем, что пост верховного главнокомандующего занял сам Николай II, а великий князь был отправлен на второстепенный Кавказский фронт.

Многие отечественные историки считают, что этот момент стал ключевым в кризисе верховной власти. Вдали от Петербурга император окончательно утратил контроль за исполнительной властью. Распутин приобрел неограниченное влияние на императрицу и получил возможность диктовать кадровую политику самодержавия.

Политические вкусы и пристрастия Распутина показывает назначение по его протекции министром внутренних дел А. Н. Хвостова, бывшего нижегородского губернатора, лидера консерваторов и монархистов в Государственной думе, давно носившего прозвище Соловей-разбойник. Этот огромных размеров "человек без задерживающих центров", как его называли в Думе, стремился в конечном итоге занять высший чиновничий пост - председателя Совета министров. Товарищем (заместителем) Хвостова стал С. П. Белецкий, известный в кругу семьи как примерный семьянин, а среди знакомых как устроитель "афинских вечеров", эротических шоу в древнегреческом стиле.

Хвостов, став министром, тщательно скрывал причастность Распутина к своему назначению. Но "старец", желая держать Хвостова в руках, всячески афишировал свою роль в его карьере. В ответ Хвостов решил... убить Распутина. Однако о его попытках стало известно Вырубовой. После грандиозного скандала Хвостов был отправлен в отставку. Остальные назначения по воле Распутина были не менее скандальны, особенно два из них: Б. В. Штюрмер, совершенно неспособный к каким-либо действиям, занял одновременно посты министра внутренних дел и председателя Совета министров, и А. Д. Протопопов, реакционность которого на время даже затмила печальную известность самого "старца", стал заместителем председателя. Во многом эти и другие назначения на ответственные должности случайных людей расстроили внутреннее хозяйство страны, способствовав прямо или косвенно скорому падению монархической власти.

И царь, и императрица были прекрасно осведомлены об образе жизни "старца" и весьма специфическом аромате его "святости". Но, несмотря ни на что, продолжали внимать "другу". Дело в том, что Николай II, Александра Федоровна, Вырубова и Распутин составляли своего рода кружок единомышленников. Распутин никогда не предлагал кандидатуры, полностью не устраивавшие царя и царицу. Он никогда не рекомендовал чего-либо, не посоветовавшись с Вырубовой, которая исподволь убеждала царицу, после чего Распутин выступал сам.

Трагедия момента заключалась в том, что стоявший у власти представитель романовской династии и его жена были достойны именно такого фаворита, как Распутин. Распутин только проиллюстрировал полное отсутствие логики в управлении страной в последние предреволюционные годы. "Что это, глупость или измена?" - вопрошал после каждой фразы своей речи в Думе 1 ноября 1916 г. П. Н. Милюков. На деле же это была элементарная неспособность править. В ночь на 17 декабря 1916 г. Распутин был тайно убит представителями петербургской аристократии, которые надеялись избавить царя от губительных влияний и уберечь страну от крушения. Убийство это стало своего рода пародией на дворцовые перевороты XVIII в.: тот же торжественный антураж, та же, пусть и тщетная, таинственность, такая же родовитость заговорщиков. Но изменить этот шаг уже ничего не смог. Прежней оставалась политика царя, не появилось улучшений в положении страны. Российская империя неудержимо двигалась в сторону своего крушения.

"Хозяин земли русской"

Царский "крест" оказался тяжелым для Николая П. Император никогда не сомневался, что Божественным Провидением поставлен на свой высочайший пост, чтобы править для укрепления и процветания державы. С юных лет он воспитывался в убеждении, что Россия и самодержавие - веши неразрывные. В опросном листе первой Общероссийской переписи населения в 1897 г. на вопрос о роде занятий император написал: "Хозяин Земли Русской". Он полностью разделял точку зрения известного консерватора князя В. П. Мещерского, считавшего, что "конец самодержавия есть конец России".

Между тем "самодержавности" в облике и характере последнего государя почти не было. Он никогда не повышал голоса, был вежлив с министрами и генералами. Близко знавшие его отзывались о нем как о "добром", "чрезвычайно воспитанном" и "обаятельном, человеке. Один из главных реформаторов этого царствования С. Ю. Витте (см. статью "Сергей Витте"; писал о том, что скрывалось за обаянием и любезностью императора: "...император Николай II, вступивши на престол совсем неожиданно, представляя собою человека доброго, далеко не глупого, но неглубокого, слабовольного, в конце концов человека хорошего, не унаследовавшего все качества матери и отчасти своих предков (Павла) и весьма мало качеств отца, не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности. Основные его качества - любезность, когда он этого хотел, хитрость и полная бесхарактерность и безвольность". Хорошо знавший императора генерал А.А. Мосолов, начальник канцелярии Министерства императорского двора, писал, что "Николай II был по природе своей весьма застенчив, не любил спорить отчасти из опасения, что ему могут доказать неправоту его взглядов или убедить других в этом... Царь был не только вежлив, но даже предупредителен и ласков со всеми теми, кто приходил с ним в соприкосновение. Он никогда не обращал внимание на возраст, должность или социальное положение того лица, с которым говорил. Как для министра, так и для последнего камердинера, у царя всегда было ровное и вежливое обращение". Властолюбием Николай II никогда не отличался и смотрел на власть как на тяжелый долг. Свою "царскую работу" он выполнял тщательно и аккуратно, никогда не позволяя себе расслабиться. Современников удивляло поразительное самообладание Николая II, умение держать себя в руках при любых обстоятельствах. Его философское спокойствие, в основном связанное с особенностями мировоззрения, многим казалось "страшным, трагическим безразличием". Бог, Россия и семья являлись важнейшими жизненными ценностями последнего императора. Он был глубоко верующим человеком, и это многое объясняет в его судьбе как правителя. С детских лет он строго соблюдал все православные обряды, хорошо знал церковные обычаи и предания. Вера наполняла жизнь царя глубоким содержанием, освобождала от рабства земных обстоятельств, помогала переносить многочисленные потрясения и невзгоды. Со временем венценосец сделался фаталистом, считавшим, что все в руках Господа и надо со смирением подчиняться Его святой воле". Незадолго до падения монархии, когда приближение развязки ощущалось всеми, он вспомнил судьбу библейского Иова, которого Бог, желая испытать, лишил детей, здоровья, богатства. Отвечая на сетования родственников о положении дел в стране, Николай II сказал: "На все воля Божия. Я родился 6 мая, в день поминовения многострадального Иова. Я готов принять мою судьбу".

Второй важнейшей ценностью в жизни последнего царя была Россия. С юных лет Николай Александрович был убежден, что императорская власть есть благо для страны. Незадолго до начала революции 1905-1907 гг. он заявил: "Я никогда, ни в коем случае не соглашусь на представительский образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа". Монарх, по мнению Николая, являлся живым олицетворением права, справедливости, порядка, высшей власти и традиций. Отход от унаследованных им принципов власти он воспринимал как предательство интересов России, как надругательство над священными основами, завещанными предками. "Самодержавную власть, завещанную мне предками, я должен передать в сохранности моему сыну", - считал Николай. Он всегда живо интересовался прошлым страны, и в русской истории его особую симпатию вызывал царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим. Время его правления представлялось Николаю II золотым веком России. Последний император с удовольствием провал бы свое царствование так, чтобы и его можно было наградить тем же прозвищем.

И все же Николай отдавал себе отчет в том, что самодержавие в начале XX в. уже иное по сравнению с эпохой Алексей Михайловича. Он не мог не считаться с требованиями времени, но был убежден, что любые резкие изменения в общественной жизни России чреваты непредсказуемыми последствиями, гибельными для страны. Так, прекрасно сознавая неблагополучие многомиллионной массы крестьянства, страдавшего от безземелья, он категорически возражал против насильственного изъятия земли у помещиков и отстаивал незыблемость принципа частной собственности. Царь всегда стремился к тому, чтобы нововведения реализовывались постепенно, с учетом традиций и прошлого опыта. Этим объясняется его желание предоставлять осуществление реформ своим министрам, самому оставаясь в тени. Император поддерживал политику индустриализации страны, проводившуюся министром финансов С. Ю. Витте, хотя этот курс был враждебно встречен в различных кругах общества. То же самое произошло и с программой аграрного переустройства П. А. Столыпина: только опора на волю монарха позволила премьер-министру осуществить намеченные преобразования.

События первой русской революции и вынужденное издание Манифеста 17 октября 1905 г. воспринимались Николаем как личная глубокая трагедия. Император знал о готовящемся шествии рабочих к Зимнему дворцу 3 января 1905 г. Он сказал родным, что желает выйти к демонстрантам и принять у них прошение, но семья единым фронтом выступила против подобного шага, называя его "безумием". Царя легко могли убить как террористы, затесавшиеся в ряды рабочих, так и сама толпа, действия которой были непредсказуемы. Мягкий, подверженный влияниям Николай согласился и 5 января провел в Царском Селе под Петроградом. Известия из столицы повергли государя в ужас. "Тяжелый день!- записал он в своем дневнике, - В Петербурге серьезные беспорядки... Войска должны были стрелять, в разных местах города много убитых, раненых. Господи, как больно и тяжело!".

Подписав Манифест о даровании подданным гражданских свобод, Николай пошел на нарушение тех политических принципов, которые считал священными. Он чувствовал себя преданным. В своих мемуарах С. Ю. Витте писал по этому поводу: "В течение всех октябрьских дней государь казался совершенно спокойным. Я не думаю, чтобы он боялся, но он был совсем растерян, иначе при его политических вкусах, конечно, он не пошел бы на конституцию. Мне думается, что государь в те дни искал опоры в силе, но не нашел никого из числа поклонников силы - все струсили". Когда премьер-министр П. А. Столыпин в 1907 г. сообщил императору, что "революция вообще подавлена", он услышал ошеломивший его ответ: "Я не понимаю, о какой революции Вы говорите. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция... Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые". Эти слова Николай II с полным основанием мог бы отнести к самому себе.

Ни в реформах, ни в военном руководстве, ни в подавлении волнений император не брал на себя полную ответственность.

Царская семья

В семье императора царила атмосфера согласия, любви и покоя. Здесь Николай всегда отдыхал душой и черпал силы для исполнения своих обязанностей. 8 апреля 1915 г., накануне очередной годовщины помолвки, Александра Федоровна написала мужу: "Дорогой, сколько мы пережили тяжелых испытаний за все эти годы, но в нашем родном гнездышке всегда было тепле и солнечно".

Прожив полную потрясений жизнь, Николай II и его жена Александра Фёдоровна сохранили до конца любовно-восторженное отношение друг к другу. Их медовый месяц длился более 23 лет. О глубине этого чувства мало кто догадывался в то время. Лишь в середине 20-х гг., когда в России было опубликовано три объемистых тома переписки царя и царицы (около 700 писем), открылась поразительная история их безграничной и всепоглощающей любви друг к другу. Через 20 лет после свадьбы Николай записал в своем дневнике: "Не верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы. Редким семейным счастьем Господь благословил нас; лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным столь великой Его милости".

В царской семье родились пять детей: великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Дочери рождались одна за другой. В надежде на появление наследника императорская четы стала увлекаться религией, явилась инициатором канонизации Серафима Саровского. Набожность дополнил интерес к спиритизму и оккультизму. При дворе начали появляться различные прорицатели и юродивые. Наконец, в июле 1904 родился сын Алексей. Но родительская радость оказалась омрачена - у ребенка обнаружили неизлечимую наследственную болезнь гемофилию.

Пьер Жильяр, педагог царских дочерей, вспоминал: "То, что было самого лучшего у этих четырех сестер - это их простота, естественность, искренность и безотчетная доброта". Характерна и запись в дневнике священника Афанасия Беляева, которому в пасхальные дни 1917 г. довелось исповедовать арестованных членов царской семьи. "Дай Бог, чтобы и все дети были нравственно так высоки, как дети бывшего паря. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление", - писал он.

Наследник престола цесаревич Алексей

"Незабвенный великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божья. В 12 дня у Аликс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем." Так записал в своем дневнике император Николай II 30 июля 1904 г.

Алексей был пятым ребенком Николая II и Александры Федоровны. Его появления на свет ждала долгие годы не только семья Романовых, но и вся Россия, потому что значение этого мальчика для страны было огромным. Алексей стал первым (и единственным) сыном императора, а значит - Наследником Цесаревичем, как официально назывался наследник престола в России. Появление его на свет определило, кому в случае смерти Николая II пришлось бы возглавить огромную державу. После вступления Николая на престол наследником был объявлен великий князь Георгий Александрович, брат царя. Когда же Георгий Александрович в 1899 г. умер от туберкулеза, наследником стал младший брат царя - Михаил. И вот теперь, после рождения Алексея, стало ясным, что прямая линия наследования российского престола не пресечется.

Жизнь этого мальчика с рождения была подчинена одному - будущему царствованию. Даже имя наследнику родители дали со значением - в память кумира Николая II, "тишайшего" царя Алексея Михайловича. Сразу после рождения маленький Алексей был внесен в списки двенадцати гвардейских воинских частей. К моменту своего совершеннолетия наследник должен был иметь уже достаточно высокий воинский чин и числиться командиром одного из батальонов какого-либо гвардейского полка - в соответствии с традицией российский император обязательно должен был быть военным. Новорожденному полагались и все другие великокняжеские привилегии: собственные земли, дельный штат обслуживающих лиц, денежное содержание и т.д.

Поначалу ничто не предвещало для Алексея и его родителей неприятностей. Но однажды уже трехлетний Алексей на прогулке упал и сильно ушиб ногу. Обычный синяк, на который многие дети не обращают внимания, разросся до угрожающих размеров, у наследника резко выросла температура. Вердикт врачей, осмотревших мальчика был страшным: Алексей был болен тяжелейшей болезнью - гемофилией. Гемофилия, болезнь, при которой отсутствует свертываемость крови, грозила наследнику российского престола тяжелыми последствиями. Теперь каждый ушиб или порез мог стать для ребенка роковым. Более того, было прекрасно известно, что продолжительность жизни больных гемофилией - крайне мала.

Отныне весь распорядок жизни наследника был подчинен одной главной цели - оградить его от малейшей опасности. Живой и подвижный мальчик, Алексей теперь был вынужден забыть об активных играх. С ним на прогулках неотлучно находился приставленный "дядька" - матрос Деревенко с императорской яхты "Штандарт". И тем не менее, новых приступов болезни избежать не удалось. Один из самых тяжелых приступов болезни случился осенью 1912 г. Во время прогулки на лодке Алексей, желая выскочить на берег, случайно ударился о борт. Через несколько дней он уже не смог ходить: приставленный к нему матрос носил его на руках. Кровоизлияние превратилось в огромную опухоль, захватившую половину ноги мальчика. Резко поднялась температура, доходившая в отдельные дни почти до 40 градусов. К больному срочно были вызваны крупнейшие российские медики того времени, - профессора Раухфус и Федоров. Однако и они не смогли добиться радикального улучшения здоровья ребенка. Положение было настолько угрожающим, что было решено начать публикацию в прессе официальных бюллетеней о здоровье наследника. Тяжелая болезнь Алексея продолжалась в течение осени и зимы, и только к лету 1913 г. он вновь смог самостоятельно ходить.

Своим тяжелым недугом Алексей был обязан матери. Гемофилия - наследственное заболевание, которым страдают только мужчины, но передается оно по женской линии. Александра Федоровна унаследовала тяжкую болезнь от своей бабки - королевы английской Виктории, широкое родство которой привело к тому, что в Европе начала XX века гемофилию стали называть болезнью королей. Тяжким недугом страдали многие из потомков знаменитой английской королевы. Так, от гемофилии умер родной брат Александры Федоровны.

Теперь же болезнь поразила и единственного наследника российского престола. Однако, несмотря на тяжелое заболевание, Алексея готовили к тому, что ему придется однажды вступить на российский престол. Как и все его ближайшие родственники, мальчик получал домашнее образование. К нему в учителя был приглашен швейцарец Пьер Жильяр, обучавший мальчика языкам. Готовились преподавать наследнику известнейшие русские ученые того времени. Но помешали Алексею нормально учиться болезнь и война. С началом боевых действий мальчик часто вместе с отцом посещал армию, а после того, как Николай II принял верховное командование, нередко находился вместе с ним в Ставке. Февральская революция застала Алексея вместе с матерью и сестрами в Царском Селе. Вместе со своей семьей он был арестован, вместе с ней он был отправлен на восток страны. Вместе со всеми своими родными он был убит большевиками в Екатеринбурге.

Великий князь Николай Николаевич

В конце XIX в., к началу царствования Николая II романовская фамилия насчитывала около двух десятков членов. Великие князья и княгини, дяди и тети царя, его братья и сестры, племянники и племянницы, - все они были достаточно заметными фигурами в жизни страны. Многие из великих князей занимали ответственные государственные должности, участвовали в командовании армией и флотом, деятельности государственных учреждений и научных организаций. Некоторые из них имели значительное влияние на царя, позволяли себе, особенно в первые годы царствования Николая II, вмешиваться в его дела. Однако большинство великих князей имели репутацию некомпетентных руководителей, неприспособленных для серьезной работы.

Однако был среди великих князей тот, кто имел популярность едва ли не равную популярности самого царя. Это - великий князь Николай Николаевич, внук императора Николая I, сын великого князя Николая Николаевича - старшего, который командовал русскими войсками во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Великий князь Николай Николаевич-младший родился в 1856 г. Он учился в Николаевском военном инженерном училище, а в 1876 г. с серебряной медалью закончил Николаевскую военную академию, причем его имя значилось на мраморной доске почета этого престижнейшего военного учебного заведения. Участвовал великий князь и в русско-турецкой войне 1877-78 гг.

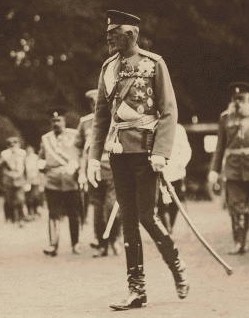

В 1895 г. Николай Николаевич был назначен генерал-инспектором кавалерии, фактически став командующим всеми кавалерийскими частями. В это время Николай Николаевич приобрел значительную популярность в среде гвардейских офицеров. Высокий (его рост равнялся 195 см), подтянутый, энергичный, с благородной сединой на висках, великий князь был внешним воплощением идеала офицера. А бившая через край энергия великого князя только способствовала увеличению его популярности.

Николай Николаевич известен своей принципиальностью и строгостью не только по отношению к солдатам, но и к офицерам. Объезжая с проверками войска, он добивался их отличной выучки, безжалостно карал нерадивых офицеров, добиваясь от них внимания к нуждам солдат. Этим он прославился среди нижних чинов, быстро приобретя в армии популярность не меньшую, чем популярность самого царя. Обладатель мужественной внешности и зычного голоса, Николай Николаевич олицетворял для солдат силу царской власти.

После военных неудач во время русско-японской войны великий князь был назначен главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. Ему очень быстро удалось потушить в гвардейских частях пожар недовольства бездарным руководством армией. Во многом благодаря Николаю Николаевичу войска гвардии, не задумываясь, расправились с восстанием в Москве в декабре 1905 г. Во время революции 1905 г. влияние великого князя чрезвычайно возросло. Командуя столичным военным округом и гвардией, он стал одной из ключевых фигур в борьбе с революционным движением. От его решительности зависело положение в столице, а следовательно, возможность государственного аппарата империи управлять огромной страной. Все свое влияние Николай Николаевич употребил для того, чтобы убедить царя подписать знаменитый манифест 17 октября. Когда тогдашний Председатель Совета министров С.Ю. Витте предоставил царю на подпись составленный проект манифеста, Николай Николаевич ни на шаг не отходил от императора до тех пор, пока манифест не был подписан. Великий князь, по словам некоторых придворных, даже грозил царю застрелиться в его покоях в том случае, если он не подпишет спасительного для монархии документа. И хотя эти сведения вряд ли можно считать соответствующими истине, такой поступок был бы вполне характерен для великого князя.

Великий князь Николай Николаевич и в последующие годы оставался одним из главных руководителей русской армии. В 1905-1908 гг. он председательствовал в Совете Государственной обороны, который занимался планированием боевой подготовки войск. Столь же велико было его влияние на императора, хотя после подписания манифеста 17 октября Николай II относился к своему двоюродному дяде уже без той нежности, которая была свойственна их отношениям прежде.

В 1912 г. военный министр В.А. Сухомлинов, один из тех, кого великий князь терпеть не мог, подготовил большую военную игру - штабные маневры, в которых должны были принять участие все командующие военными округами. Руководить игрой предстояло самому царю. Николай Николаевич, ненавидевший Сухомлинова, за полчаса до начала маневров переговорил с императором, и... военная игра, которую готовили несколько месяцев, была отменена. Военному министру пришлось подать в отставку, которую, однако, царь не принял.

Когда началась Первая мировая война, у Николая II не возникало сомнений по поводу кандидатуры Верховного главнокомандующего. Им был назначен великий князь Николай Николаевич. Великий князь не обладал особенными полководческими талантами, но именно благодаря ему русская армия с честью вышла из тяжелейших испытаний первого года войны. Николай Николаевич умел грамотно подбирать своих офицеров. Верховный главнокомандующий собрал в ставке грамотных и опытных генералов. Он умел, выслушав их, принять наиболее верное решение, за которое ответственность нести приходилось теперь уже только ему одному. Правда, Николай Николаевич недолго пробыл во главе русской армии: через год, 23 августа 1915 г. Николай II принял верховное главнокомандование на себя, а "Николаша" был назначен командующим Кавказским фронтом. Отстраняя Николая Николаевича от командования армией, царь стремился избавиться от приобретшего невиданную популярность родственника. В петроградских салонах заговорили о том, что "Николаша" мог бы заменить на престоле не слишком популярного племянника.

А.И. Гучков вспоминал, что многие политические деятели в то время считали, что именно Николай Николаевич своим авторитетом способен предотвратить крушение монархии в России. Политические сплетники называли Николая Николаевича возможным преемником Николая II в случае его добровольного или насильственного устранения от власти.

Как бы то ни было, но Николай Николаевич зарекомендовал себя в эти годы и как удачливый полководец, и как умный политик. Возглавляемые им войска Кавказского фронта успешно наступали в Турции, а связанные с его именем слухи так и оставались слухами: великий князь не упускал случая, чтобы заверить царя в своей преданности.

Когда монархия в России была свергнута, а Николай II отрекся от престола, именно Николая Николаевича Временное правительство назначило Верховным главнокомандующим. Правда, пробыл он им всего лишь несколько недель, после чего из-за принадлежности к императорской фамилии его вновь отстранили от командования.

Николай Николаевич уехал в Крым, где вместе с некоторыми другими представителями фамилии Романовых поселился в Дюльбере. Как выяснилось впоследствии, отъезд из Петрограда спас им жизнь. Когда в России началась Гражданская война, великий князь Николай Николаевич оказался на территории, занятой Белой армией. Помня об огромной популярности великого князя, генерал А.И. Деникин обращался к нему с предложением возглавить борьбу с большевиками, однако Николай Николаевич отказался от участия в Гражданской войне и в 1919 г. покинул Крым, отправившись во Францию. Он поселился на юге Франции, а в 1923 г. перебрался в местечко Шуаньи под Парижем. В декабре 1924 г. он принял от барона П.Н. Врангеля руководство всеми зарубежными русскими военными организациями, которые при его участии были объединены в Российский общевоинский союз (РОВС). В эти же годы Николай Николаевич вел борьбу со своим племянником, великим князем Кириллом Владимировичем за право быть местоблюстителем российского престола.

Умер великий князь Николай Николаевич в 1929 г.

Накануне великих потрясений

Решающую роль в судьбе страны и монархии сыграла Первая мировая война, в которой Россия выступала на стороне Англии и Франции против австро-германского блока. Николай II не хотел вступления России в войну. Министр иностранных дел России С. Д. Сазонов позже вспоминал о своем разговоре с императором накануне объявления мобилизации в стране: "Государь молчал. Затем он сказал мне голосом, в котором звучало глубокое волнение: "Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением?".

Начало войны вызвало подъём патриотических чувств, объединивший представителей различных общественных сил. Это время стало своего рода звездным часом последнего императора, превратившегося в символ надежды на скорую и полную победу. 20 июля 1914 г., в день объявления войны, на улицы Петербурга хлынули толпы народа с портретами царя. В Зимний дворец к императору пришла депутация Думы с выражением поддержки. Один из ее представителей, Василий Шульгин, рассказывал об этом событии: "Стесненный так, что он мог бы протянуть руку до передних рядов, стоял государь. Это был единственный раз, когда я видел волнение на просветлевшем лице его. И можно ли было не волноваться? Что кричала эта толпа не юношей, а пожилых людей? Они кричали: "Веди нас, государь!".

Но первые успехи российского оружия в Восточной Пруссии и Галиции оказались непрочными. Летом 1915 г. под мощным натиском противника русские войска оставили Польшу, Литву, Волынь, Галицию. Война постепенно приобрела затяжной характер, и была далека от завершения. Узнав о взятии противником Варшавы, император с гневом воскликнул: "Так не может продолжаться, я не могу все сидеть здесь и наблюдать за тем, как разгромляют мою армию; я вижу ошибки - и должен молчать!". Желая поднять боевой дух армии, Николай II в августе 1915. г. принял на себя обязанности Главнокомандующего, сменив на этом посту великого князя Николая Николаевича. Как вспоминал С. Д. Сазонов, "в Царском Селе выражалась мистическая уверенность, что одно появление Государя во главе войск должно было изменить положение дел на фронте". Большую часть времени он проводил теперь в Ставке Верховного командования в Могилеве. Время работало против Романовых. Затянувшаяся война обострила старые проблемы и постоянно рождала новые. Неудачи на фронте вызывали недовольство, прорывавшееся в критических выступлениях газет, в речах депутатов Государственной думы. Неблагоприятное течение дел связывали с плохим руководством страной. Однажды, разговаривая с председателем Думы М. В. Родзянко о положении в России, Николай почти простонал: "Неужели я двадцать два года старался, чтобы все было лучше, и двадцать два года ошибался?!".

В августе 1915 г. несколько думских и других общественных групп объединились в так называемый "Прогрессивный блок", центром которого стала партия кадетов. Их важнейшим политическим требованием было создание ответственного перед Думой министерства - "кабинета доверия". При этом предполагалось, что ведущие посты в нем займут лица из думских кругов и руководства ряда общественно-политических организаций. Для Николая II этот шаг означал бы начало конца самодержавия. С другой стороны, царь понимал неизбежность серьезных реформ государственного управления, но считал невозможным их проведение в условиях войны. В обществе усиливалось глухое брожение. Некоторые уверенно говорили о том, что в правительстве "гнездится измена", что высокопоставленные лица сотрудничают с врагом. В числе этих "агентов Германии" нередко называли и царицу Александру Федоровну. Никаких фактов в пользу этого никогда не приводилось. Но общественное мнение в доказательствах не нуждалось и раз и навсегда вынесло свой беспощадный приговор, сыгравший большую роль в росте антиромановских настроений. Эти слухи проникали и на фронт, где миллионы солдат, главным образом бывших крестьян, мучились и погибали за цели, которые были ведомы лишь начальству. Разговоры о предательстве высших сановных лиц вызывали здесь возмущение и вражду ко всем "столичным сытым хлыщам". Ненависть эта умело подогревалась левыми политическими группировками, в первую очередь эсерами и большевиками, которые ратовали за свержение -"романовской клики".

Отречение от престола

К началу 1917 г. положение в стране стало чрезвычайно напряженным. В конце февраля в Петрограде начались волнения, вызванные перебоями с поставками продовольствия в столицу. Эти беспорядки, не встречая серьезного противодействия властей, через несколько дней переросли в массовые выступления против правительства, против династии. Царь узнал об этих событиях в Могилеве. "В Петрограде начались беспорядки, - писал царь в своем дневнике 27 февраля, - к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия!". Первоначально царь хотел с помощью войск навести порядок в Петрограде, но не сумел добраться до столицы. 1 марта он записал в дневнике: "Стыд и позор! Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства все время там!".

Некоторые высокопоставленные военные чины, члены императорской свиты и представители общественных организаций убеждали императора в том, что для умиротворения страны требуется перемена правления, необходимо его отречение от трона. После долгих раздумий и колебаний Николаи II принял решение отказаться от престола. Трудным для императора был и выбор преемника. Он попросил своего врача откровенно ответить на вопрос, может ли царевич Алексей вылечиться от врожденной болезни крови. Доктор лишь покачал головой - недуг мальчика был смертелен. "Уже если Бог так решил, я не расстанусь ее своим бедным ребенком", - сказал Николай. Он отрекся от власти. Председателю Государственной думы М. В. Родзянко Николай II послал телеграмму: "Нет такой жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки-России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего, великого князя Михаила Александровича". Потом наследником престола был избран брат царя Михаил Александрович. 2 марта 1917 г. на пути в Петроград на маленькой станции Дно близ Пскова, в салон-вагоне императорского поезда, Николай II подписал акт отречения от престола. В своем дневнике в этот день бывший император записал: "Кругом измена, и трусость, и обман!".

В тексте отречения Николаи писал: "В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину. Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны... В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственною Думою признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть..."

Великий князь Михаил Александрович под давлением думских депутатов отказался принять императорскую корону. В 10 часов утра 3 марта Временный комитет Думы и члены только что сформированного Временного правительства отправились к великому князю Михаилу Александровичу. Встреча происходила в квартире князя Путятина на Миллионной улице и затянулась до двух часов дня. Из присутствующих только министр иностранных дел П. Н. Милюков и военный и морской министр А. И. Гучков уговаривали Михаила принять престол. Милюков вспоминал, что, когда по приезде в Петроград он "прямо прошел в железнодорожные мастерские, объявил рабочим о Михаиле", то "едва избежал побоев или убийства". Несмотря на неприятие монархии восставшим народом, лидеры кадетов и октябристов пытались убедить великого князя возложить на себя корону, видя в Михаиле залог преемственности власти. Великий князь встретил Милюкова шутливой репликой: "А что, хорошо ведь быть в положении английского короля. Очень легко и удобно! А?". На что тот вполне серьезно ответил: "Да, Ваше Высочество, очень спокойно править, соблюдая конституцию". Милюков так передал в мемуарах свою речь, обращенную к Михаилу: "Я доказывал, что для укрепления нового порядка нужна сильная власть и что она может быть такой только тогда, когда опирается на символ власти, привычный для масс. Таким символом служит монархия. Одно Временное правительство, без опоры на этот символ, просто не доживет до открытия Учредительного собрания. Оно окажется утлой ладьей, которая потонет в океане народных волнений. Стране грозит при этом потеря всякого сознания государственности и полная анархия".

Однако Родзянко, Керенский, Шульгин и другие члены делегации уже поняли, что спокойного царствования наподобие британского монарха у Михаила никак не получится и что, учитывая возбуждение рабочих и солдат, реально взять власть ему вряд ли удастся. Убедился в этом и сам Михаил. Его манифест, подготовленный членом Думы Василием Алексеевичем Максаковым и профессорами Владимиром Дмитриевичем Набоковым (отцом знаменитого писателя) и Борисом Нольде, гласил: "Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего - благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского". Интересно, что перед публикацией манифеста возник спор, продолжавшийся целых шесть часов. Суть его была в следующем. Кадеты Набоков и Милюков с пеной у рта доказывали, что надо именовать Михаила императором, поскольку до отречения он сутки вроде бы царствовал. Они пытались сохранить хоть слабую зацепку для возможного восстановления монархии в будущем. Однако большинство членов Временного правительства в конце концов пришло к выводу, что Михаил как был, так и остался всего лишь великим князем, раз власть он принять отказался.

Гибель царской семьи

Пришедшее к власти Временное правительство арестовало царя и его семью 7 (20) марта 1917 г. Арест послужил сигналом для бегства министра двора В.Б. Фредерикса, дворцового коменданта В.Н. Воейкова, некоторых других придворных. "Эти люди были первыми, в тяжелую минуту бросившими царя. Вот как государь не умел выбирать близких", - писал позднее М.В. Родзянко. Добровольно разделить заключение согласились В.А. Долгоруков, П.К. Бенкендорф, фрейлины С.К. Буксгевден и А.В. Гендрикова, врачи Е.С. Боткин и В.Н. Деревенько, преподаватели П. Жильяр и С. Гиббс. Большинство из них разделили трагическую судьбу царской семьи.

Депутаты городских Советов Москвы и Петрограда требовали суда над бывшим императором. Глава Временного правительства А. Ф. Керенский отвечал на это: "До сих пор русская революция протекала бескровно, и я не позволю омрачить ее... Царь с семьёй будет отправлен за границу, в Англию". Однако Англия отказалась принять семью низложенного императора до окончания войны. Пять месяцев Николай и его близкие содержалась под строгим надзором в одном из дворцов в Царском Селе. Здесь 21 марта произошла встреча бывшего государя и Керенского. "Обезоруживающе обаятельный человек", - писал впоследствии лидер Февральской революции. После свидания он с удивлением сказал сопровождавшим его лицам: "А ведь Николай II далеко не глуп вопреки тому, что мы о нем думали". Через много лет в своих воспоминаниях Керенский писал о Николае: "Уход в частную жизнь не принес ему ничего, кроме облегчения. Старая госпожа Нарышкина передала мне его слова: "Как хорошо, что не нужно больше присутствовать на этих утомительных приемах и подписывать эти бесконечные документы. Я буду читать, гулять и проводить время с детьми".

Однако бывший император был слишком политически значимой фигурой, чтобы ему могли разрешить спокойно "читать, гулять и проводить время с детьми". Вскоре царскую семью отправили под охраной в сибирский город Тобольск. А.Ф. Керенский оправдывался позднее, что оттуда семью рассчитывали переправить в США. К изменению места пребывания Николай отнесся равнодушно. Царь много читал, участвовал в постановках любительских спектаклей, занимался образованием детей.

Узнав об октябрьском перевороте, Николай записал в своем дневнике: "Тошно читать описание в газетах того, что произошло в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени!". Особенно болезненно Николай отреагировал на сообщение о перемирии, а затем о мире с Германией. В начале 1918 Николая заставили снять погоны полковника (его последний воинский чин), что он воспринял как тяжелое оскорбление. Привычный конвой был заменен красногвардейцами.

После победы большевиков в октябре 1917 г. судьба Романовых была предрешена. Последние три месяца жизни они провели в столице Урала городе Екатеринбурге. Здесь ссыльного государя поселили в особняке инженера Ипатьева. Владелец дома накануне приезда поднадзорных был выселен, дом обнесен двойным дощатым забором. Условия содержания в этом "доме особого назначения" оказались значительно хуже, чем в Тобольске. Но Николай вел себя мужественно. Его твердость передавалась и домашним. Дочери царя научились стирать белье, готовить еду, печь хлеб. Комендантом дома был назначен уральский рабочий А.Д. Авдеев, но из-за сочувственного отношения к царской семье его вскоре сняли, и комендантом стал большевик Яков Юровский. "Этот тип нам все меньше нравится..." - записал Николай в своем дневнике.

Гражданская война отодвинула план судебного процесса над царем, который первоначально вынашивали большевики. Накануне падения советской власти на Урале в Москве было принято решение казнить царя и его родных. Убийство было поручено Я.М. Юровскому и его заместителю Г.П. Никулину. В помощь им выделили латышей и венгров из числа военнопленных.

Ночью 17 июля 1913 г. бывшего императора и его семью разбудили и попросили спуститься в подвал под предлогом их безопасности. "В городе неспокойно", - объяснил арестантам Юровский. Романовы вместе с прислугой спустились по лестнице. Николай нес на руках царевича Алексея. Затем в помещение вошли 11 чекистов, и Юровский объявил пленникам о том, что они приговорены к смерти. Сразу же после этого началась беспорядочная стрельба. Самого царя Я.М. Юровский застрелил из пистолета в упор. Когда отгремели залпы, оказалось, что Алексей, три великие княжны и царский врач Боткин еще живы, - их добили штыками. Трупы убитых вывезли за город, облили керосином, пытались сжечь, а затем закопали.

Через несколько дней после казни, 25 июля 1918 г. Екатеринбург был занят войсками Белой армии. Ее командование начало следствие по делу о цареубийстве. Сообщившие о расстреле большевистские газеты преподнесли дело так, что казнь произошла по инициативе местных органов власти без согласования с Москвой. Однако созданная белогвардейцами следственная комиссия Н.А. Соколова, проводившая расследование по горячим следам, обнаружила свидетельства, опровергающие эту версию. Позднее, в 1935, это признал Л.Д. Троцкий: "Либералы склонялись как будто к тому, что уральский исполком, отрезанный от Москвы, действовал самостоятельно. Это неверно. Постановление вынесено было в Москве". Далее бывший вождь большевиков вспоминал, что, приехав как-то в Москву, спросил у Я.М. Свердлова: "Да, а где царь? - Кончено, - ответил Свердлов, - расстрелян". Когда Троцкий уточнил: "А кто решил?", - председатель ВЦИК ответил: "Мы здесь решили. Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях".

Следователь Сергеев обнаружил на южной стороне подвальной комнаты, где погибла семья последнего императора вместе со своими слугами, строфы поэмы Гейне - "Валтасар" на немецком языке, которые в стихотворном переводе звучат так:

И прежде чем взошла заря,

Рабы зарезали царя...

Годы жизни: 1868-1818

Годы правления: 1894-1917

Родился 6 (19 по старому стилю) мая 1868 года в Царском Селе. Российский император, который царствовал с 21 октября (2 ноября) 1894 года по 2 марта (15 марта) 1917 года. Принадлежал к династии Романовых, был сыном и преемником .

Он с рождения имел титул — Его Императорское Высочество Великий князь. В 1881 году им получен титул Наследника Цесаревича, после гибели своего деда, Императора .

Титул императора Николая 2

Полный титул императора с 1894 г. по 1917г.: «Божьей поспешествующей милостью, Мы, Николай II (церковнославянская форма в некоторых манифестах- Николай Вторый), Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския земли́, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны́ Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли́ и области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель, Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая».

Пик экономического развития России и одновременно рост  революционного движения, которое вылилось в революции 1905-1907 и 1917 гг., пришлись именно на годы правления Николая 2

. Внешняя политика в тот период была направлена на участие России в блоках держав Европы, возникшие противоречия между которыми стали одной из причин начала войны с Японией и I-й мировой войны.

революционного движения, которое вылилось в революции 1905-1907 и 1917 гг., пришлись именно на годы правления Николая 2

. Внешняя политика в тот период была направлена на участие России в блоках держав Европы, возникшие противоречия между которыми стали одной из причин начала войны с Японией и I-й мировой войны.

После событий Февральской революции 1917 г. Николай II отрёкся от престола, и в России вскоре начался период гражданской войны. Временное правительство отправило его в Сибирь, затем на Урал. Вместе с родными он был расстрелян в Екатеринбурге в 1918 году.

Личность последнего царя современники и историки характеризуют противоречиво; большая часть из них считали, что его стратегические способности в ведении государственных дел оказались недостаточно успешными для того, чтобы изменить к лучшему политическую ситуацию в то время.

После революции 1917 года он стал именоваться Николаем Александровичем Романовым (до этого фамилия «Романов» не указывалась членами императорской семьи, на родовую принадлежность указывали титулы: император, императрица, великий князь, цесаревич).

С прозвищем Кровавый, которое ему дала оппозиция, он фигурировал в советской историографии.

Биография Николая 2

Был старшим сыном императрицы Марии Фёдоровны и императора Александра Третьего.

В 1885-1890 гг. получил домашнее образование в рамках гимназического курса по специальной программе, которая объединяла курс Академии Генерального штаба и юридического факультета университета. Обучение и воспитание проходило под личным наблюдением Александра Третьего с традиционной религиозной основой.

Чаще всего жил с семьёй в Александровском дворце. А отдыхать предпочитал в Ливадийском дворце в Крыму. Для ежегодных поездок по Балтийскому морю и Финскому имел в распоряжении яхту «Штандарт».

С 9 лет он начал ведение дневника. В архиве сохранились 50 толстых тетрадей за 1882-1918 годы. Некоторая их часть была опубликована.

Увлекался фотографией, ему нравилось смотреть кинофильмы. Читал и серьезные труды, особенно на исторические темы, и развлекательную литературу. Курил папиросы с табаком, выращенным специально в Турции (подарок турецкого султана).

14 ноября 1894 г. в жизни наследника престола состоялось знаменательное событие — бракосочетание с принцессой германской Алисой Гессенской, которая приняла после обряда крещения имя — Александра Фёдоровна. У них родились 4 дочери - Ольга (3 ноября 1895г.), Татьяна (29 мая 1897г.), Мария (14 июня 1899г.) и Анастасия (5 июня 1901г.). И долгожданным пятым ребенком 30 июля (12 августа) 1904 г. стал единственный сын - цесаревич Алексей.

Коронация Николая 2

14 (26) мая 1896 г. состоялась коронация нового императора. В 1896 году он  совершил поездку по Европе, где встретился с Королевой Викторией (бабушкой жены), Вильгельмом Вторым, Францем-Иосифом. Завершающим этапом поездки стало посещение столицы союзной Франции.

совершил поездку по Европе, где встретился с Королевой Викторией (бабушкой жены), Вильгельмом Вторым, Францем-Иосифом. Завершающим этапом поездки стало посещение столицы союзной Франции.

Его первыми кадровыми перестановками стал факт увольнения генерал-губернатора Царства Польского Гурко И.В. и назначение Лобанова-Ростовского А.Б министром иностранных дел.

А первым крупным международным действием стала так называемая Тройственная интервенция.

Сделав огромные уступки оппозиции в начале русско-японской войны Николай II совершил попытку объединить российское общество против внешних врагов. Летом 1916 года после того, как ситуация на фронте стабилизировалась, думcкая оппозиция объединилась с генералитетскими заговорщиками и решила воспользоваться создавшейся ситуацией для свержения царя.

Ими называлась даже дата 12-13 февраля 1917 года, как день отречения императора от престола. Говорилось, что произойдет «великий акт» — государь отречется от престола, а будущим императором будет назначен наследник цесаревич Алексей Николаевич, а регентом станет именно великий князь Михаил Александрович.

В Петрограде 23 февраля 1917 г. начинается забастовка, которая через три дня стала всеобщей. 27 февраля 1917 г., утром, произошли солдатские восстания в Петрограде и в Москве, а также их объединение с забастовщиками.

Обстановка накалилась после провозглашения манифеста императора25 февраля 1917 г. о прекращении заседания Государственной Думы.

26 февраля 1917 г. царь отдал приказ генералу Хабалову «прекратить беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны». Генерал Н. И. Иванов был направлен 27 февраля в Петроград с целью подавления восстания.

28 февраля вечером направился в Царское Село, но не смог проехать и, по причине потери связи со Ставкой, он приехал в Псков 1 марта, где находился штаб армий Северного фронта под руководством генерала Рузского.

Отречение Николая 2 от престола

Около трех часов дня император принял решение отречься от престола в пользу цесаревича при регентстве великого князя Михаила Александровича, а вечером в тот же день заявил В. В. Шульгину и А. И. Гучкову о решении отречения от престола за сына. 2 марта 1917 года в 23 ч. 40 мин. он передал Гучкову А.И. Манифест об отречении, где писал: «Заповедуем брату нашему править делами государства в полном и нерушимом единении с представителями народа».

Николай 2 и его родные с 9 марта по 14 августа 1917 г. жил под арестом в Александровском дворце в Царском Селе.

В связи с усилением революционного движения в Петрограде Временное правительство, решило перевести в глубь России царственных арестантов, опасаясь за жизнь, После долгих споров Тобольск был выбран городом поселения бывшего императора и его родных. С собой им разрешили взять личные вещи, необходимую мебель и предложить обслуживающему персоналу добровольное сопровождение их к месту нового поселения.

Накануне отъезда А. Ф. Керенский (глава Временного Правительства) привез брата бывшего царя - Михаила Александровича. Михаил вскоре был сослан в Пермь и в ночь на 13 июня 1918 г. был убит большевистскими властями.

Из Царского Села 14 августа 1917 г. отправился состав под вывеской «Японская миссия Красного Креста» с членами бывшей императорской семьи. Его сопровождал второй состав, в котором находилась охрана (7 офицеров, 337 солдат).

Составы прибыли в г.Тюмень 17 августа 1917 г., после чего арестованных на трёх судах отвезли в Тобольск. Романовых поселили в доме губернатора, специально отремонтированном к их приезду. Им разрешили ходить на богослужение в местную церковь Благовещенья. Режим охраны семьи Романовых в Тобольске был намного легче, чем царскосельский. Они вели размеренную, спокойную жизнь.

Разрешение Президиума ВЦИК (Всероссийского Центрального исполнительного комитета) четвертого созыва о переводе Романова и членов его семьи в Москву с целью проведения над ними суда было получено в апреле 1918 г.

22 апреля 1918 г. колонна с пулеметами из 150 человек выехала из Тобольска в г.Тюмень. 30 апреля поезд прибыл в Екатеринбург из Тюмени. Для размещения Романовых реквизировали дом, который принадлежал горному инженеру Ипатьеву. В этом же доме проживал и обслуживающий персонал: повар Харитонов, доктор Боткин, комнатная девушка Демидова, лакей Трупп и поварёнок Седнёв.

Судьба Николая 2 и его семьи

Для решения вопроса о дальнейшей судьбе императорской семьи в начале июля 1918 г. военный комиссар Ф.Голощекин срочно выехал в Москву. ВЦИК и Совет Народных Комиссаров санкционировал расстрел всех Романовых. После этого 12 июля 1918 г. на основании принятого решения Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на заседании постановил казнить царскую семью.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге в особняке Ипатьева, так называемом «Доме особого назначения» были расстреляны бывший император России, императрица Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три человека прислуги (кроме поварёнка).

Личное имущество Романовых было разграблено.

Все члены его семьи стали причислены к лику святых Катакомбной церковью в 1928 г.

В 1981 году последний царь России был канонизирован православной церковью за границей, а в России православная церковь причислила его к лику святых, как страстотерпца лишь спустя 19 лет, в 2000г.

В соответствии с решением от 20 августа 2000 года Архиерейского Собора Русской Православной Церкви последний император России, императрица Александра Фёдоровна, царевны Мария, Анастасия, Ольга, Татьяна, цесаревич Алексeй были причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных.

Данное решение было воспринято обществом неоднозначно и подверглось критике. Некоторые противники канонизации считают, что причисление царя Николая 2 к лику святых носит скорее всего политический характер.

Итогом всех событий, связанных с судьбой бывшей царской семьи, стало обращение Великой Княгини Марии Владимировны Романовой, главы Российского Императорского Дома в Мадриде в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в декабре 2005 г. с требованием реабилитации царской семьи, расстрелянной в 1918 г.

1 октября 2008 г. Президиум Верховного суда РФ (Российской Федерации) принял решение о признании последнего русского императора и членов царской семьи жертвами незаконных политических репрессий и реабилитировал их.

С рождения титуловался Его Императорское Высочество Великий князь Николай Александрович . После гибели деда, Императора Александра II, в 1881 получил титул Наследника Цесаревича .

…ни фигурой, ни умением говорить царь не трогал солдатской души и не производил того впечатления, которое необходимо, чтобы поднять дух и сильно привлечь к себе сердца. Он делал что мог, и обвинять его в данном случае никак нельзя, но благих результатов в смысле воодушевления он не вызывал.

Детство, образование и воспитание

Николай получил домашнее образование в рамках большого гимназического курса и в -1890 годах - по специально написанной программе, соединявшей курс государственного и экономического отделений юридического факультета университета с курсом Академии Генерального штаба .

Воспитание и обучение будущего императора проходило под личным руководством Александра III на традиционной религиозной основе. Учебные занятия Николая II велись по тщательно разработанной программе в течение 13 лет. Первые восемь лет были посвящены предметам расширенного гимназического курса. Особое внимание уделялось изучению политической истории , русской литературы , английского , немецкого и французского языков , которыми Николай Александрович овладел в совершенстве. Последующие пять лет посвящались изучению военного дела , юридических и экономических наук, необходимых для государственного деятеля . Лекции читались выдающимися русскими учеными-академиками с мировым именем: Н. Н. Бекетовым , Н. Н. Обручевым , Ц. А. Кюи , М. И. Драгомировым , Н. Х. Бунге , К. П. Победоносцевым и др. Пресвитер И. Л. Янышев учил цесаревича каноническому праву в связи с историей церкви , главнейшим отделам богословия и истории религии .

Император Николай II и императрица Александра Федоровна. 1896 г

Первые два года Николай служил младшим офицером в рядах Преображенского полка . Два летних сезона он проходил службу в рядах кавалерийского гусарского полка эскадронным командиром, а затем лагерный сбор в рядах артиллерии . 6 августа произведён в полковники. В то же время отец вводит его в курс дела управления страной, приглашая участвовать в заседаниях Государственного Совета и Кабинета Министров . По предложению министра путей сообщения С. Ю. Витте Николай в 1892 году для приобретения опыта в государственных делах был назначен председателем комитета по постройке Транссибирской железной дороги . К 23 годам своей жизни Николай Романов был широко образованным человеком.

В программу образования императора входили путешествия по различным губерниям России , которые он совершал вместе с отцом. В довершение образования отец выделил в его распоряжение крейсер для путешествия на Дальний Восток . За девять месяцев он со свитой посетил Австро-Венгрию , Грецию , Египет , Индию , Китай , Японию , а позднее - сухим путем через всю Сибирь возвратился в столицу России. В Японии на Николая было совершено покушение (см. Инцидент в Оцу). Рубашка с пятнами крови хранится в Эрмитаже .

Образование сочеталось у него с глубокой религиозностью и мистицизмом . «Государь, как и его предок - Александр I, был всегда мистически настроен» - вспоминала Анна Вырубова .

Идеалом правителя для Николая II был царь Алексей Михайлович Тишайший .

Образ жизни, привычки

Цесаревич Николай Александрович Горный пейзаж. 1886 Бумага, акварель Подпись на рисунке: «Ники. 1886. 22 июля» Рисунок наклеен на паспарту

Большую часть времени Николай II жил с семьёй в Александровском дворце . Летом отдыхал в Крыму в Ливадийском дворце . Для отдыха также ежегодно совершал двухнедельные поездки по Финскому заливу и Балтийскому морю на яхте «Штандарт». Читал как легкую развлекательную литературу, так и серьёзные научные труды, часто на исторические темы. Курил папиросы, табак для которых выращивался в Турции и присылался ему в качестве подарка от турецкого султана. Николай II увлекался фотографией, любил также смотреть кинофильмы. Фотографировали также и все его дети. Николай с 9 лет начал вести дневник . В архиве хранятся 50 объёмистых тетрадей - подлинник дневника за 1882-1918 гг. Часть их была опубликована.

Николай и Александра

Первая встреча цесаревича с будущей супругой состоялась в 1884 году , а в 1889 году Николай просил у отца благословения на брак с ней, но получил отказ.

Сохранилась вся переписка Александры Фёдоровны с Николаем II. Утеряно лишь одно письмо Александры Фёдоровны, все её письма нумерованы самой императрицей.

Современники по-разному оценивали императрицу.

| Государыня была бесконечно добра и бесконечно жалостлива. Именно эти свойства её натуры были побудительными причинами в явлениях, давших основание людям интриговавшим, людям без совести и сердца, людям, ослеплённым жаждой власти, объединиться между собой и использовать эти явления в глазах тёмных масс и жадной до сенсаций праздной и самовлюблённой части интеллегенции для дискредитирования Царской Семьи в своих тёмных и эгоистических целях. Государыня привязывалась всей душой к людям действительно страдавшим или искусно разыгрывавшим перед ней свои страдания. Она сама слишком много перестрадала в жизни, и как сознательный человек - за свою угнетённую Германией родину, и как мать - за страстно и бесконечно любимого сына. Поэтому она не могла не относиться слишком слепо к другим, приближавшимся к ней людям, тоже страдавшим или представлявшимся страдающими…

…Государыня, безусловно, искренно и сильно любила Россию, совершенно также, как любил её и Государь. |

Коронация

Вступление на престол и начало правления

Письмо императора Николая II императрице Марии Федоровне. 14 января 1906 Автограф."Трепов для меня незаменимый, своего рода, секретарь. Он опытен, умен и осторожен в советах. Я ему даю читать толстые записки от Витте и затем он мне их докладывает скоро и ясно. Это конечно секрет от всех!"

Коронация Николая II состоялась 14 (26) мая года (о жертвах коронационных торжеств в Москве см. «Ходынка »). В том же году была проведена Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде , которую он посетил. В 1896 году Николай II также совершил большую поездку в Европу, встретившись с Францем-Иосифом , Вильгельмом II , Королевой Викторией (бабушкой Александры Фёдоровны). Завершением поездки стало прибытие Николая II в столицу союзной Франции Париж. Одними из первых кадровых решений Николая II было увольнение И. В. Гурко с поста генерал-губернатора Царства Польского и назначение на пост министра иностранных дел А. Б. Лобанова-Ростовского после смерти Н. К. Гирса. Первым из крупных международных действий Николая II стала Тройственная интервенция .

Экономическая политика

В 1900 году Николай II отправил русские войска на подавление Ихэтуаньского восстания совместно с войсками других европейских держав, Японии и США.

Революционная газета «Освобождение», издававшаяся за границей, не скрывала своих опасений: «Если русские войска одержат победу над японцами… то свобода будет преспокойно задушена под крики ура и колокольный звон торжествующей Империи » .